«Ein Weg, hinter dem wir stehen»

Was braucht es, um in einer Bergzone zu landwirtschaften? Welche Rolle spielen dabei Ehrenamtliche? Kitti und Hanspeter Schläpfer aus Ricken geben Einblicke in ihren Betrieb samt Alp. Seit einem Jahr werden sie von Caritas-Bergeinsatz unterstützt.

Der Blick fällt von der Alp Rittmarren bei Gommiswald über Hügel und Wälder bis hinunter in die Ebene rund um den Ober- und Zürichsee. Die 7‑jährige Alina läuft aus der alten Scheune, die zum Hasen- und Hühnerstall umfunktioniert ist. «Ihr braucht unbedingt ein Foto von den Hasen», ruft sie. Vielleicht sollen bald ein paar Geissen folgen. Ihre Eltern, Kitti und Hanspeter Schläpfer, möchten einen kleinen Streichelzoo für die Tagesgäste der Alpwirtschaft und vor allem für deren Kinder eröffnen. Vor wenigen Tagen wurde zudem der Neubau eingeweiht, in dem sich das Restaurant befindet. Das alte baufällige Gebäude soll demnächst abgerissen werden.

Neuer Stall geplant

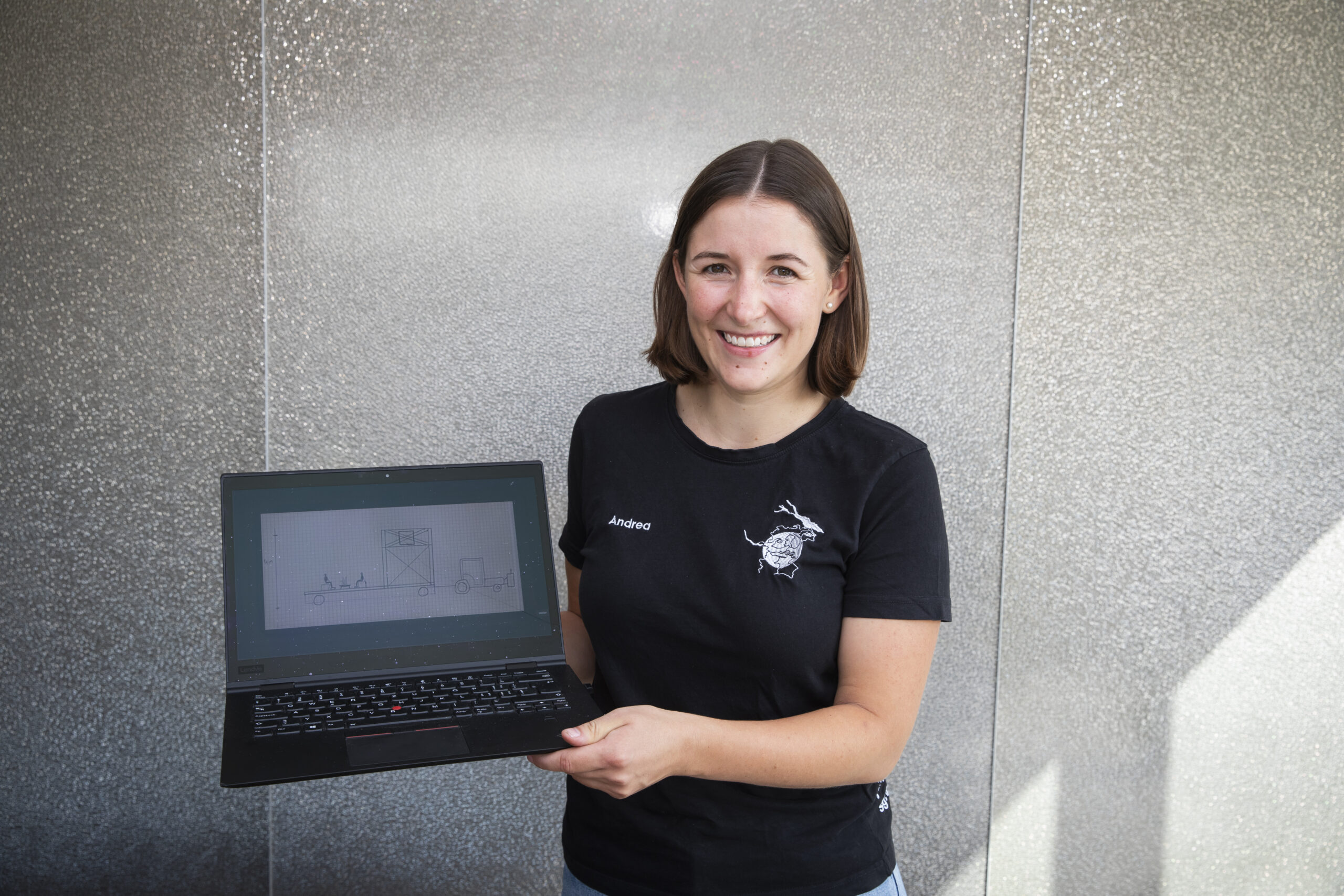

Die junge Familie hat die Alp Rittmarren in diesem Jahr neu gepachtet. «Es war schon immer mein Traum, meinen Betrieb zu vergrössern und eine eigene Alp zu haben. Das Restaurant gehört zu diesem Paket eben dazu», sagt Hanspeter Schläpfer. Sein Bauernhof, der Schönenberghof, befindet sich zehn Autominuten entfernt am Rickenpass. 46 Kühe, Rinder und Kälber leben dort – und fortan im Sommer auf der Alp – in Mutterkuhhaltung. Hinzu kommen Schweine, Schafe und einige Truthähne. Die Familie bewirtschaftet ihren Betrieb in den Bergzonen I und II auf 840 Metern über Meer. Dies bedeutet, dass alles vom eigenen Hof stammt und kein Tierfutter und Einstreu ausser für die Kleintiere hinzugekauft wird. Die Kühe sind während hundert Tagen im Jahr draussen auf der Alp. Das Fleisch, das Hanspeter Schläpfer produziert, trägt das Label «Natura-Veal» oder «Natura-Beef». Diese zeichnen Betriebe für ihre artgerechte Haltung aus. Auch der WWF Schweiz empfiehlt die Labels. «Allerdings sind mir diese Labels zu wenig transparent. Ich plane einen neuen Stall mit angrenzender Metzgerei. So können die Rinder und Kälber während des Fressens geschlachtet werden, ohne dass sie in Stress geraten», sagt der 34-Jährige. Aktuell würden die Tiere mit dem Lastwagen abgeholt und zur Metzgerei in Oensingen in Solothurn gefahren. «Wir möchten einen Weg gehen, hinter dem wir von A bis Z stehen können. Meinen Tieren soll es die ganze Zeit gut gehen», sagt er. Die Baubewilligung für den Stall sei da. In den kommenden Wochen soll es mit dem Bauprojekt losgehen.

Ein Hof in dritter Generation

Den Bauernhof im Schönenberg hat Hanspeter Schläpfer zusammen mit seiner Frau vor elf Jahren in dritter Generation von seiner Mutter übernommen. Dass er Bauer werden wollte, war für ihn immer klar. «Und von meinen Geschwistern hatte niemand Interesse am Hof», sagt er. Die Alpwirtschaft sei für ihn und seine Frau eine Chance, ihre eigenen Produkte anzubieten und zu vermarkten. Sieben Tage pro Woche hat das Restaurant in der Sommersaison geöffnet. Für die Menüs und den Service ist Kitti Schläpfer zusammen mit einer Mitarbeiterin zuständig. Am Abend und an den Wochenenden oder wenn besondere Anlässe wie etwa Geburtstage oder der jährliche Alpgottesdienst Ende August anstehen, arbeitet auch Hanspeter Schläpfer im Restaurant mit. Für grössere Gruppen mit bis zu hundert Personen hat er den alten Stall gegenüber herausgeputzt und mit langen Bänken und Tischen sowie zwei grossen Kanalgrills für Spiesse neu eingerichtet.

Gelassenheit als Ziel

Seit einem Jahr werden Kitti und Hanspeter Schläpfer wochenweise von Freiwilligen unterstützt, die ihnen über das Projekt «Bergeinsatz.ch» der Caritas vermittelt werden. Diese helfen ausschliesslich in der Landwirtschaft, nicht im Restaurant mit. Ein Bekannter hatte sie auf das Unterstützungsangebot aufmerksam gemacht. Gelassener zu werden, das sei es, was er aus den Begegnungen mit den Freiwilligen mitnehme, sagt Hanspeter Schläpfer. «Ich bekomme oft zu hören, ich solle nicht so schnell arbeiten.» Die Freiwilligen seien eine grosse Unterstützung, gerade wenn sie – wie eine Person im vergangenen Jahr – gleich ein paar Wochen bleiben würden. Viele seien oft erstaunt, wie viel Arbeit hinter einem Landwirtschaftsbetrieb stecke und was es alles brauche, um auf diese Weise Fleisch produzieren zu können.

Zwischen Stier und Pferden

Die Freiwillige, die die Familie in dieser Woche hätte unterstützen sollen, ist krankheitshalber ausgefallen. Und Kitti Schläpfer muss an diesem Vormittag ausserplanmässig weg zu einem Termin. So sind es Vater und Tochter, die über die Alp führen. Es geht vom Restaurant hinunter zur Weide mit den drei Pferden. «Passt auf, eines ist frech», warnt Alina. Und einen Stier gebe es hier auch noch irgendwo. Hanspeter Schläpfer zeigt zum Waldrand. «Ich bin dabei, all die alten Stacheldrähte auf der Alp zu entfernen und mit Elektrozäunen zu ersetzen», sagt er. Früher seien Stacheldrähte auf den Alpen üblich gewesen, um die Nutztiere zu schützen. «Aber bei den Wildtieren verursachen die Stacheldrähte schlimme Verletzungen», sagt er. Die Arbeitstage von Hanspeter Schläpfer beginnen um 6 Uhr morgens auf der Alp. Er füttert die Kleintiere, schaut nach den Tieren auf der Alp, mistet die Ställe und mäht oder holzt je nach Jahreszeit. Auf die Frage, wo er Ausgleich finde, sagt er: «Ja, halt gleich hier draussen in der Natur. Da hole ich meine Kraft her.»

Steile Hänge und Handarbeit

- Seit über 40 Jahren vermittelt Caritas-Bergeinsatz Freiwillige in der ganzen Schweiz an Bergbauernfamilien.

- 2024 wurden 873 Freiwillige im Alter zwischen 18 und 70 Jahren vermittelt und 130 Bergbauernfamilien erhielten Unterstützung.

- Die Höfe erhalten Unterstützung, wenn sie sich in einer Bergzone befinden. An den steilen Hängen kann nicht mit Maschinen gearbeitet werden und es ist Handarbeit gefragt. Die Familie muss sich in einer Ausnahmesituation befinden wie Krankheit, Unfall, Schwangerschaft, Bauprojekte, Hofübernahmen, Unwetter oder die intensiven Sommermonate.

.

Text: Nina Rudnicki

Bilder: Urs Bucher

Veröffentlichung: 20. Juni 2025