27. Mai 2022

Keine Kommentare

Ende Mai wird das Kloster Maria Hilf in Altstätten 500 Jahre alt. Das Jahr 1522 gilt als Gründungsjahr des Klosters. Wir sprachen mit Schwester Angelika über die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft.

Heute leben vier Schwestern im Alter zwischen 67 und 87 Jahren im Kloster Maria Hilf. Wie sieht ihr Alltag aus?

Schwester Angelika: Unsere erste gemeinsame Begegnung ist um 7.45 Uhr beim Frühstück. Um 8.30 Uhr beten wir die Laudes und anschliessend um 9.00 Uhr feiern wir den Gottesdienst. Das haben wir so geregelt, weil zwei unserer Schwestern aus gesundheitlichen Gründen um sieben Uhr an der Laudes nicht mehr teilnehmen können. Anschliessend an den Gottesdienst erledigen wir Hausarbeit wie waschen und bügeln der anfallenden Wäsche, Pforten- und Telefondienst, kleinere Flickarbeiten etc. Am Freitag, an unserem freien Tag, treffen wir uns zu den gemeinsamen Mahlzeiten, zur Vesper um 17.30 Uhr und anschliessend zum Gottesdienst um 18 Uhr.

Wie können vier Schwestern den Unterhalt der ganzen Anlage überhaupt bewerkstelligen?

Schwester Angelika: Nur mit Hilfe von aussen. Für die täglich anfallenden Arbeiten haben wir zwei Mitarbeiterinnen. Eine arbeitet 50 Prozent, die andere 80 Prozent jeweils von Montag bis Donnerstag. Vom Freitag bis Sonntag sorgen wir selbst für das Frühstück und Abendessen. Seit 2014 beziehen wir das Mittagessen aus dem Hotel Sonne. Nach dem Hochwasser, das unsere Küche zerstört hat, haben wir diese Lösung gefunden und bis jetzt beibehalten. Viermal pro Woche kommen noch Bewohner vom Verein Rhyboot und übernehmen Reinigungsarbeiten im Haus. So konnten wir einerseits Arbeitsplätze schaffen und andererseits die zwei Mitarbeiterinnen wie uns entlasten.

Wie werden die vielen Räume im Kloster heute genutzt?

Schwester Angelika: Drei Viertel des Klosters steht leer. Jede Schwester hat ihr Zimmer mit Nasszelle. Wir bewohnen einen kleinen Teil der vorhandenen Räumlichkeiten. In einem Teil des Gebäudes befindet sich die Medienstelle der Diözese St. Gallen und unser ehemaliges Institut wird von der Primarschule Altstätten genutzt. Der frühere Gemüse- und Blumengarten wurde zum Rasen umgestaltet. Die zwei Treibhäuser werden neu vom Verein Rhyboot bewirtschaftet sowie Umgebungsarbeiten. Wir würden gerne den Aussenbereich in Permakultur umwandeln. Unsere Idee wäre einer Bewirtschaftung mit Garten und Obstbäumen. Dabei denken wir an Selbstversorgung wie an den Verkauf der Produkte an die Bevölkerung.

Ihr seid nur noch vier Schwestern. Wie war die Situation früher?

Schwester Angelika: Die Blütezeit unseres Klosters geht auf das Jahr 1888 zurück. Mit 53 Schwestern war das Haus voll. Dann zog Mutter Bernarda mit sechs Schwestern nach Südamerika. Es sind zwar immer neue Schwestern dazu gekommen aber bis 1991 waren es immer weniger.

Wie lange ist es her, seit die letzte Schwester dem Kloster beigetreten ist?

Schwester Angelika: Ich bin die Jüngste, die 1991 dem Orden beigetreten ist. Wir waren vor gut dreissig Jahren 23 Schwestern. Seither ist niemand mehr eingetreten.

Wo sehen Sie die Gründe dafür, dass die Neueintritte so drastisch zurückgegangen sind?

Schwester Angelika: Es sind wohl verschiedene Gründe. Kleinere Familien, der Glaube wird in den Familien nicht mehr vorgelebt. Die Kinder und Jugendlichen kommen kaum in Kontakt mit Ordens-personen. Das tägliche Gebet braucht es heute nicht mehr. Alle haben alles. Viele sind von der Kirche enttäuscht. Ein Grund spielt sicher auch mit, dass Frauen heute jeden Beruf erlernen können, ohne einem Orden anzugehören. Früher konnte man Krankenschwester oder Lehrerin nur werden, wenn man in einem Orden war. Viele Frauen entschieden sich deshalb für diesen Weg und waren sehr tüchtig in ihrem Beruf.

Können Sie uns etwas über die Geschichte des Klosters erzählen?

Schwester Angelika: Die Ursprünge des Frauenklosters liegen in der Mitte des 13. Jahrhunderts. Bereit 1258 gab es in Altstätten eine Schwesterngemeinschaft, die Beginen. Die ersten Bauten wurden auf dem Gut «Nunnental» erstellt und die Schwestern des franziskanischen Dritten Ordens konnten dort ihre neuen Gebäude ausserhalb der Stadtmauer beziehen. 1838 erfolgte der Einstieg in die Schultätigkeit. Ab dem Jahr 1870 bot das Kloster ein eigenes Internat an, auch für Mädchen von ausserhalb Altstättens. Ab 1962 zogen sich die Schwestern allmählich aus dem Schulwesen zurück und 1973 gaben die damals 40 Schwestern die Schule und das Internat gänzlich auf.

Wie sieht die Zukunft des Klosters aus?

Schwester Angelika: Wir vier Schwestern wollen im Kloster bleiben, solange es verantwortbar ist. Eigentlich sind wir sechs Personen, die das Kloster bewohnen. Eine Bewohnerin, unser «Bertälie», vom einstigen Altersheim Forst und Pater Josef aus Bosnien, der seit 2019 wegen Coronapandemie bei uns gestrandet ist, wohnen und leben mit uns. Trotzdem ist alles viel zu gross und zu weitläufig.

Wäre das Verlassen des Klosters eine Alternative?

Schwester Angelika: Bis jetzt nicht. Wir wollen möglichst im Kloster bleiben. Sollte sich die Zukunft anders zeigen, müssten zwei unserer Schwestern in einem solchen Fall ins Pflegeheim. Unsere kleine Gemeinschaft träumt eher von einer Mietwohnung. Dafür bräuchten wir sicher die Erlaubnis des Bischofs. Wir haben uns schon Gedanken gemacht, ob wir zu den Missionsfranziskanerinnen nach Oberriet umziehen. Zu ihnen könnten wir jederzeit gehen. Wir pflegen eine sehr gute Beziehung und hätten bei ihnen mehr als genügend Platz. Beruhigend ist, dass wir Schwestern allein über ein weiteres Vorgehen entscheiden und bestimmen, wie lange wir im Kloster bleiben.

Vor zwei Jahren stand das Projekt Rhyboot zur Diskussion. Wie weit ist es fortgeschritten?

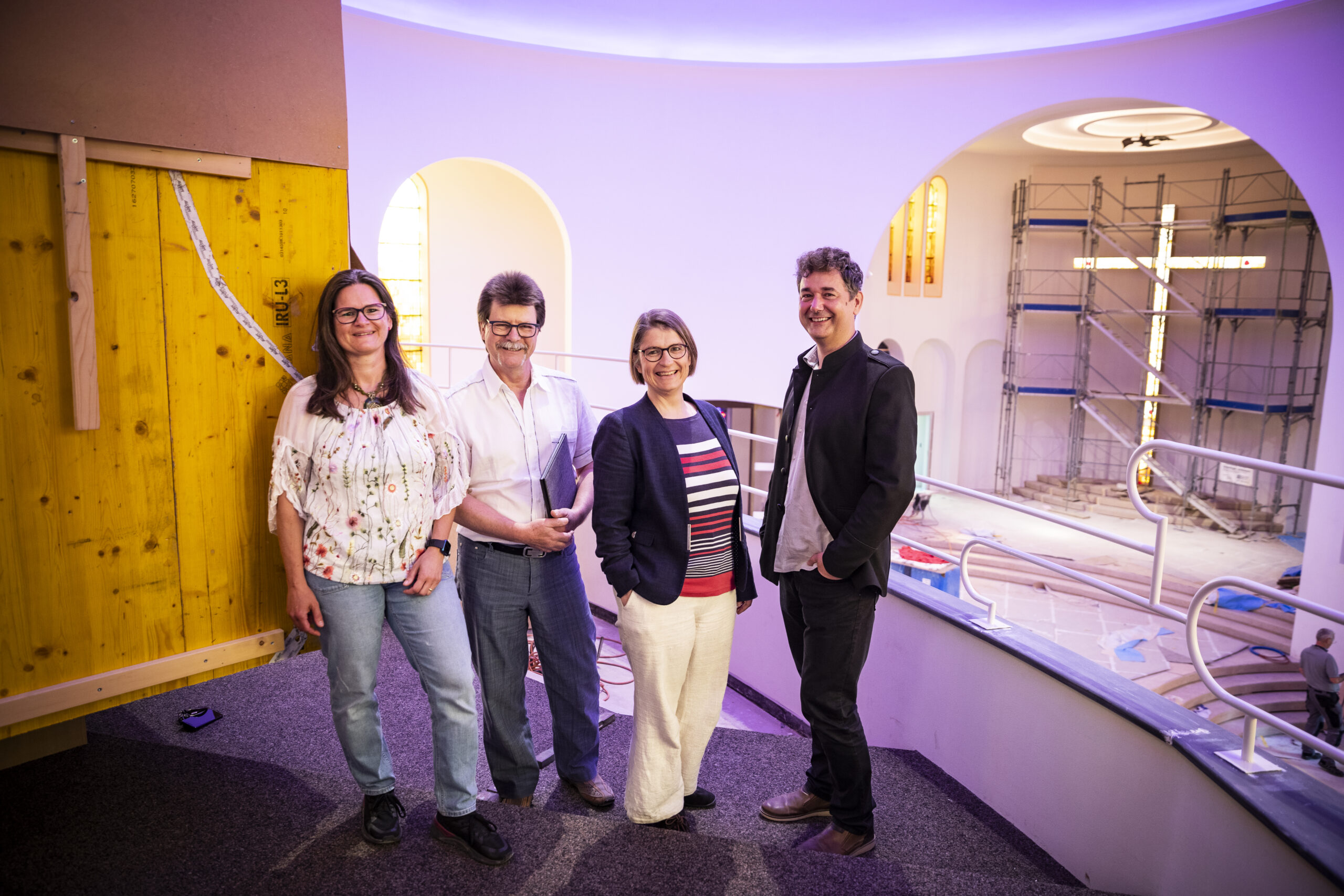

Schwester Angelika: Beim Vorprojekt mit Rhyboot, das in Kürze abgeschlossen sein soll, ist der Entscheid gefallen. Geplant waren die Verlegung der Verwaltung ins Kloster, das Schaffen neuer Arbeitsplätze für Beeinträchtigte und innerhalb des Klosters neue Schwesternwohnungen. Der Verein Rhyboot hat die gegenseitig unterzeichnete Absichtserklärung zwischen dem Kloster Maria Hilf und ihm definitiv aufgelöst. Der Grund liege bei wirtschaftliche-finanziellen Schwierigkeiten. Wir als Schwesterngemeinschaft und die Projektgruppe haben diese Realität mit schmerzlicher Enttäuschung zur Kenntnis genommen. Das Vorprojekt wird fertig gestellt. Wir sind dran einen Plan B auszuarbeiten. Wir sind von neuem gefordert, um zu entscheiden, wie die Zukunft des Klosters aussehen soll. An den vier Grundpfeilern orientieren wir uns weiterhin und halten fest: Spiritualität, Soziales-Caritatives, Bildung, Kultur.

Wie sehen Sie das Kloster in zehn Jahren?

Schwester Angelika: Ich hoffe, dass die Räumlichkeiten wunschgemäss umgebaut werden. ich hoffe, dass die franziskanische Spiritualität in irgendeiner Art und Weise Fortbestand hat und dass dieser Ort zur Kraftquelle vieler werden darf. Ich möchte miterleben, wie das gesamte Lebenswerk unserer Vorfahren weiterlebt.

Ende Mai wird das Kloster 500 Jahre alt. Wie werden Sie dieses Jubiläum feiern?

Schwester Angelika: Das Jubiläum wird mit mehreren Anlässen während des Jahres begangen. Am Samstag, 28. Mai findet der Festgottesdienst mit Bischof Markus und dem Kirchenchor St. Nikolaus, Altstätten statt. Anschliessend ein Apéro mit musikalischen Klängen der Stadtmusik Altstätten im Klostergarten. Am Sonntag, 29. Mai laden wir die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür mit einem Rundgang ein. Für das leibliche Wohl sorgt der Verein Rhyboot im Klostergarten oder bei schlechtem Wetter im Konvent.

27. Mai 2022 Interview + Fotos: Susi Miara

Bildlegende:

Schwester Angelika war von der Idee des geplanten Projekts mit dem Verein Rhyboot sehr beglückt und voller Hoffnung. Leider wird es nicht realisiert. Jetzt muss ein Plan B her.