Mit Visionen eine Diskussion anregen

Eine Ausstellung im Seifenmuseum St. Gallen beschäftigte sich kürzlich mit der Zukunft des ÖV in St. Gallen und wirft die Frage nach einem Gratis-Konzept in den Raum. Noch ist es eine Utopie. Dass aus einer Visionen aber Realität werden kann, zeigen verschiedene Beispiele.

Wir alle haben Visionen und Träume. Sie halten uns bei der Stange und helfen uns, unsere Ziele zu verfolgen. Der erfolgreiche deutsche Fussballtorhüter Oliver Kahn sagte einst über die Vision, die seine Karriere begründete: „Meine Vision, und sie stand schon sehr früh für mich fest, war folgende: Ich wollte der beste Torhüter der Welt werden.“ Kahns Biografie zeigt: Aus einer Vision kann Realität werden. Davon zeugen seine drei Titel als Welttorhüter des Jahres. Wer Visionen hat, arbeitet darauf hin und kann diese mit der nötigen Strategie vielfach auch erreichen. Kürzlich hat sich eine Ausstellung im Seifenmuseum St. Gallen mit dem Thema Visionen auseinandergesetzt. Genauer mit der Vision eines Gratis-ÖV in St. Gallen.

Unterschiedliche Vorstellungen

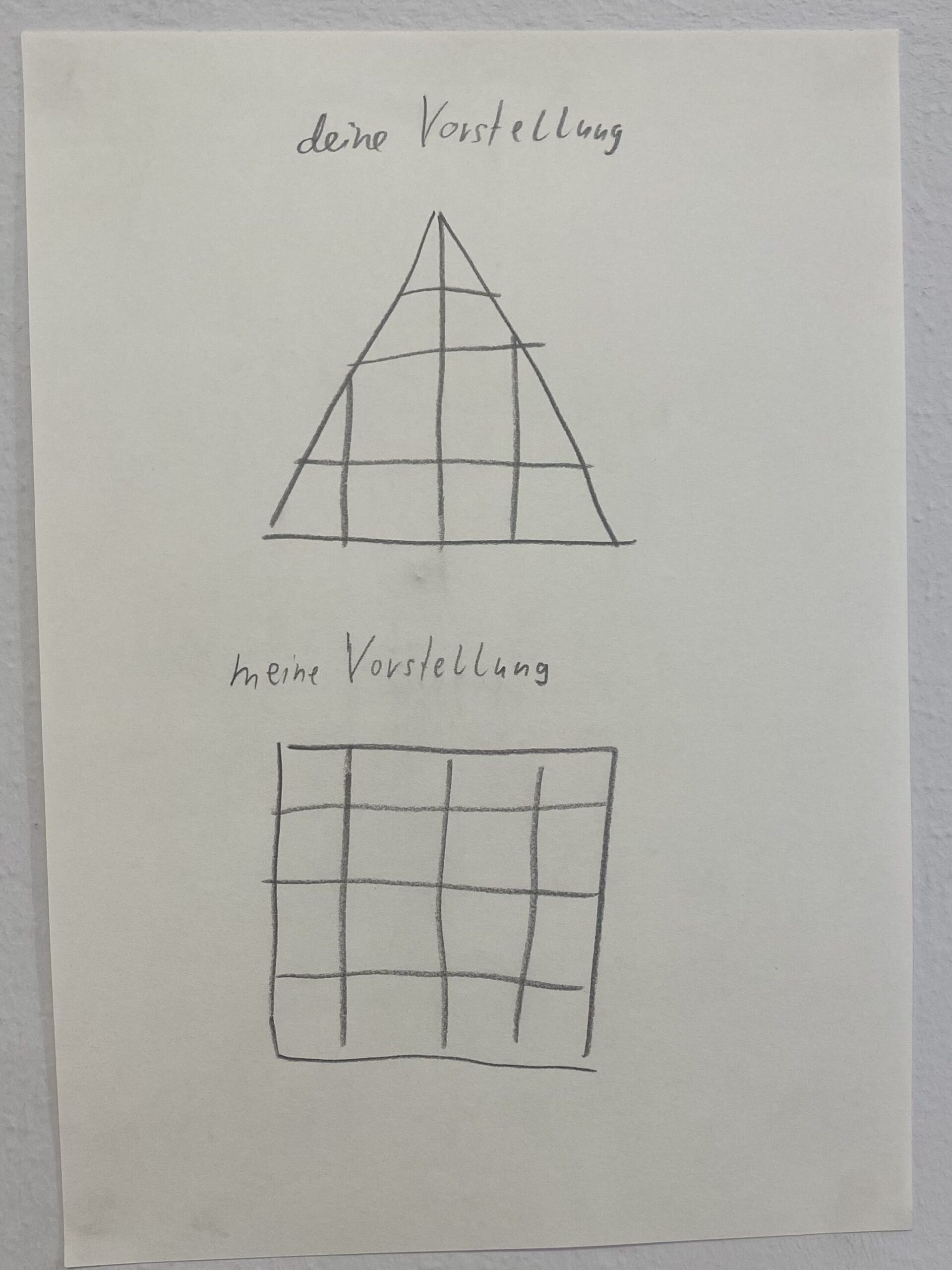

An der Ausstellung der Juso St. Gallen haben fünf Künstlerinnen und Künstler teilgenommen. Diese haben sich der Frage angenommen, wie ein St. Gallen mit kostenlosem ÖV aussehen würde und welche Auswirkungen ein solches auf die Bevölkerung hat. Die Werke könnten unterschiedlicher nicht sein: Einige zeigen einfache Linien oder geben Kurzsätze wieder, andere sind kompakter und farbenfroh. Dies zeigt: Nicht nur unsere Visionen unterscheiden sich, sondern auch unsere Vorstellungen und Blickwinkel auf Dinge. Wir alle setzen unsere eigenen Schwerpunkte und wir ordnen anders ein. Der St.Galler Künstler Beni Bischof bringt das in einem seiner gezeigten Werke gut zum Ausdruck.

Maj Lisa Dörig setzt in ihren Werken das Augenmerk auf ihre persönlichen Busfahrten und verwebt in den kleinteiligen Zeichnungen Wirklichkeit und Traum miteinander.

„Der ÖV lässt niemanden kalt“

Künstlerin Katalin Deér drückt ihre Gedanken mit einem Farbfoto aus. Es zeigt eine Strassenszene in Neapel im Jahr 2006. Zwei kurz nacheinander aufgenommene Bilder — ein Gewusel an Menschen, Vespas und Autos. Kurz: Ein Durcheinander.

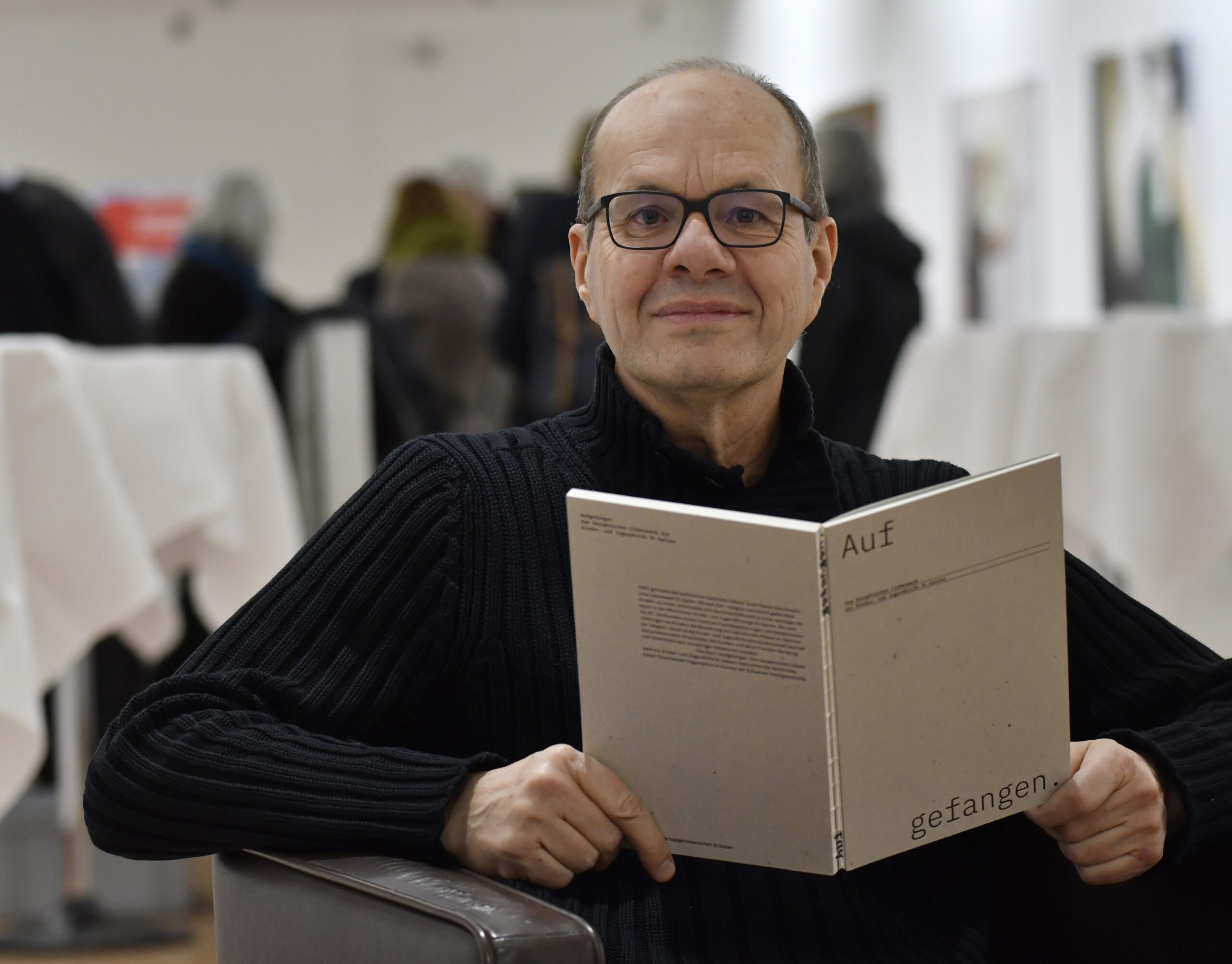

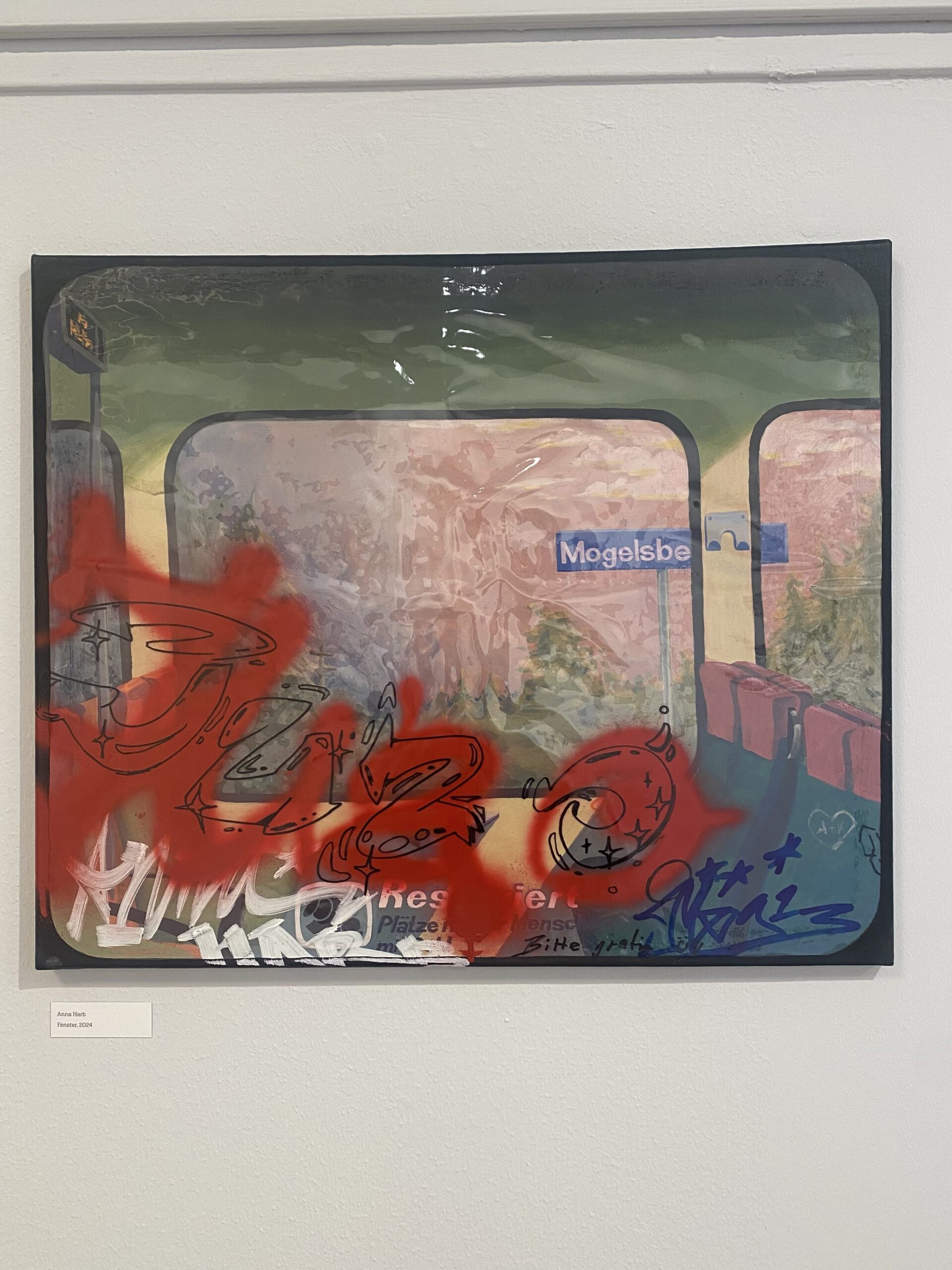

Anna Harb zeigt uns ihren Blick aus dem Zugfenster auf Mogelsberg und Linus Lutz hat für die Ausstellung ein Bus-Mobile gefertigt. „Es ist für uns sehr interessant zu sehen, dass alle Künstlerinnen und Künstler einen anderen Zugang zum Thema Gratis-ÖV haben“, sagt Museumsdirektor Vasco Hebel.

Dass er für die Ausstellung in Rekordzeit namhafte Künstlerinnen und Künstler mobilisieren konnte, freut ihn. „Das Thema ÖV lässt niemanden kalt. Alle haben eine Meinung und alle haben einen Berührungspunkt.“

Raum für Diskussionen schaffen

Das Seifenmuseum hat zum ersten Mal eine Kunstausstellung organisiert. Vasco Hebel erklärt: „Als Museum sehen wir unsere Aufgabe auch darin, Räume zu schaffen, in denen Diskussionen stattfinden. Wir wollen im Seifenmuseum den Meinungsaustausch möglich machen.“ Für den 21-Jährigen ist klar: Künftig soll es mehr Ausstellungen und Anlässe dieser Art im Seifenmuseum geben. Das Museum soll auch Möglichkeit bieten, um über Ideen, Visionen oder Probleme in ganz verschiedenen Bereichen zu diskutieren und so einen neuen Zugang zu gesellschaftlichen oder politischen Themen zu erlangen.

Die Ausstellung sei, auch im Hinblick auf die Besucherzahlen, ein Erfolg gewesen, so Vasco Hebel. Dass an der Vernissage über 50 Personen anwesend waren und über die Chancen und Herausforderungen eines Gratis-ÖV diskutiert haben, freut ihn besonders. „Es gibt kein richtig oder falsch. Es geht darum, den Diskurs breiter und für alle zugänglich zu machen.“

Verstoss gegen übergeordnetes Recht

Und wie sieht es nun mit dem Gratis-ÖV aus? Die Juso St. Gallen sprechen noch von „einer Utopie für ein St. Gallen der Zukunft“.

Sie wissen: Die rechtlichen Hürden für die Umsetzung von Gratis-Bus und ‑Bahn sind in der Schweiz nicht gegeben. Der Grund: Ein Gratis-ÖV würde gegen die Schweizer Verfassung verstossen. Dort steht, dass die Kosten des öffentlichen Verkehrs zu einem angemessenen Teil von den Nutzerinnen und Nutzern übernommen werden müssen. Dennoch fordert die Juso St. Gallen Mobilität für alle Menschen als Grundrecht. In der Ausstellung zeigt sie auch mögliche Wege dahin, unter anderem die Finanzierung durch höhere Steuern auf hohe Einkommen und Vermögen oder die Umnutzung von Flächen, die heute den Autos gehören, hin zu Freiräumen für alle Menschen.

Dass das System eines Gratis-ÖV umsetzbar ist und funktionieren kann, zeigt das Ausland. Wer etwa in der französischen Grossstadt Montpellier lebt, fährt seit Dezember 2023 gratis mit dem Öffentlichen Verkehr. Wie der Tages-Anzeiger schreibt, hat die ÖV-Nutzung seither um gut einen Viertel zugenommen. Finanziert wird das Projekt durch zusätzliche Einnahmen aus der Mobilitätssteuer für Firmen. In Tallinn, der Hauptstadt von Estland, können Bürgerinnen und Bürger bereits seit 2013 kostenlos den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Mittlerweile kennen verschiedene europäische Städte das System. Aber auch Staaten haben bereits landesweit flächendeckend den Gratis-ÖV eingeführt. 2020 war Luxemburg das erste Land der Welt, das den gesamten öffentlichen Verkehr kostenfrei machte. 2022 folgte Malta. Im kleinen Inselstaat fahren die Bewohnerinnen und Bewohner kostenlos Bus. Ob die Hürden für einen Gratis-ÖV auch in der Schweiz dereinst abgebaut werden können und ein solcher in St. Gallen n wird, steht in den Sternen. Noch ist es eine Vision.

Beni Bischof

Beni Bischof ist in Widnau im St.Galler Rheintal aufgewachsen. Nach dem Vorkurs an der Hochschule für Gestaltung in Zürich folgte 2004 der Abschuss der Grafikfachklasse an der Schule für Gestaltung in St. Gallen. Beni Bischof hat zahlreiche Stipendien erhalten und Preise gewonnen, unter anderem drei Mal einen Werkbeitrag des Kantons St. Gallen sowie zwei Mal den Eidgenössischen Preis für Kunst.

Anna Harb

Anna Harb ist Psychologie-Studentin an der Universität Zürich und arbeitet nebenbei an der Uni im Institut für Rechtsmedizin. Ihre grosse Leidenschaft ist das Zeichnen. Seit ihrer Schulzeit an der Kantonsschule am Burggraben in St. Gallen liegt ihr Fokus auf anime- und comicartigen Charakteren. Anna Harb interessieren an Kunstwerken vor allem die Geschichte und die Ideen hinter dem Werk und sie analysiert gerne deren Farben und Ästhetik. Dadurch bekommt sie immer wieder Inspirationen für die eigenen Werke.

Maj Lisa Dörig

Maj Lisa Dörig hat in Luzern Illustration studiert und ist momentan an der Royal Drawing School in London. In ihren Bildern verweben sich Realität und Traum zu einem Ganzen. Für Maj Lisa Dörig ist Zeichnen ein Dialog zwischen Zeichnungsstift und Gedanken, und eine Methode, um in das komplexe Gewebe der Welt einzutauchen.

Katalin Deér

Katalin Deér ist in Palo Alto in den USA geboren und lebt und arbeitet seit 2004 in St. Gallen. Ihre Werke werden regelmässig an Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt. 2007 erhielt Katalin Deér einen Werkbeitrag der Stadt St. Gallen, 2012 einen Werkbeitrag des Kantons St. Gallen und 2013 einen Förderpreis der Stadt St. Gallen.

Linus Lutz

Linus Lutz untersucht in seiner Praxis handelsübliche sowie industrielle Rohstoffe unterschiedlicher Herkunft und setzt diese neu zusammen. Er stellt sie in skulpturaler sowie installativer Form gegenüber und macht sie so sichtbar. Mit dem GAFFA Kollektiv St. Gallen hat Linus Lutz 2019 und 2022 einen Werkbeitrag der Stadt St. Gallen erhalten.

Text: Alessia Pagani

Bilder: zVg.

Veröffentlichung: 18. Juli 2024