Wettbewerb: Pfarreiforum sucht Talente

Was bringt die Gesellschaft zusammen? Was schafft Begegnung, Austausch und Gemeinschaft: Das Pfarreiforum sucht anlässlich seines Jubiläumswettbewerbs nach überraschenden Projekten und Ideen. Die Bewerbungsfrist läuft bis 25. August.

Das Pfarreiforum wird 30 Jahre alt und feiert das unter anderem mit einem Wettbewerb. Was ist die Idee dahinter?

Gabi Corvi: Das Thema des Wettbewerbs heisst «bringt uns zusammen». Bewerben können sich Einzelpersonen, Gruppen, Vereine und Institutionen mit einer Projektidee oder einem bereits gestarteten Projekt. Voraussetzung ist, dass dieses Projekt die Gesellschaft zusammenbringt und gemeinschaftsstiftend ist. Es kann ökumenisch, interreligiös, kirchlich oder nicht-kirchlich sein. Die drei erstplatzierten werden mit einem Preisgeld von 3000, 2000 und 1000 Franken unterstützt und in den kommenden Jahren durch das Pfarreiforum medial begleitet.

Stephan Sigg: Hintergrund ist, dass auch das Pfarreiforum vor 30 Jahren als Idee und Innovation gestartet und geglückt ist. Daher möchten wir mit dem Wettbewerb auch andere Projekte unterstützen. Es braucht Menschen, die etwas wagen. Dabei darf man auch scheitern. Das gehört genauso dazu wie der Mut, etwas auszuprobieren.

Was können das für Projekte sein?

Gabi Corvi: Der Wettbewerb soll aufzeigen, wie uns Positives zusammenbringt, auch wenn wir nicht alle gleicher Meinung sind. Tue Gutes: Das ist in vielen Formen möglich, ob es sich um ein Gartenprojekt, eine Kleidersammlung, ein Jugendprojekt oder um etwas ganz anderes handelt. Die Pfarreien im Bistum sind innovativ und es schlummern viele Talente in unseren Gemeinschaften. Der Wettbewerb ist darum Plattform und Sprungbrett zugleich – er macht sichtbar, schafft Freude und kann Inspirationsquelle für andere sein.

Inspiration – stand das auch am Anfang des Pfarreiforums?

Stephan Sigg: Definitiv. Das Pfarreiforum hat vor 30 Jahren als kleine Idee von einigen wenigen Personen gestartet. Heute sind fast alle Kirchgemeinden im Bistum St. Gallen dabei und erhalten unsere Zeitschrift. Das bedeutet, dass das Pfarreiforum über die Regionen hinaus verbindet und eine gemeinsame Identität schafft. 30 Jahre sind in der Kirchengeschichte zwar eine kurze Zeit, aber dennoch lang genug, um aus einer kleinen Idee etwas Grosses entstehen zu lassen.

Infos zum Wettbewerb:

Ob im Quartier, von jung oder alt, ökumenisch, interreligiös, kirchlich oder nicht-kirchlich: Gesucht sind Projekte, die die Gesellschaft zusammenbringen.

- Bewerbungsschluss: 25. August 2025

- Gewinn: 3000, 2000 und 1000 Franken für die drei Erstplatzierten

- Einreichen und Infos: www.pfarreiforum.ch/wettbewerb

.

In 30 Jahren hat sich viel verändert. Was sind die Herausforderungen?

Gabi Corvi: In 30 Jahren hat sich vor allem medientechnisch, gesellschaftlich und digital viel verändert. In dieser Zeit ist das Pfarreiforum erwachsen geworden. Für mich ist das Jubiläum daher eine gute Gelegenheit, auf uns aufmerksam zu machen und uns in der Medienlandschaft stärker zu positionieren. Letzteres ist Herausforderung und Chance zugleich.

Stephan Sigg: Du sprichst die Medienlandschaft an. Das ist ein wichtiger Punkt. Vor 30 Jahren gab es noch viele verschiedene Regionalzeitungen, die ausführlich über die zahlreichen lokalen gesellschaftlichen und kirchlichen Anlässe berichteten. Das ist heute anders. Die Regionalzeitungen verschwinden zunehmend. Das Pfarreiforum ist daher für die Pfarreien, kirchliche und soziale Institutionen und Gruppierungen eine unersetzbare Plattform geworden. Auf der Redaktion merken wir das an den vielen Anfragen, etwa ob wir einen Bericht im Pfarreiforum auf eine bestimmte Weise platzieren könnten.

Da schwingt eine Erwartungshaltung mit.

Stephan Sigg: Ja, und das gehört zu den grössten Herausforderungen: Es gilt bei den Leserinnen und Lesern ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das Pfarreiforum einen journalistischen Auftrag hat und in einer Themenvielfalt Akzente setzen kann. Als Verein gegründet, ist das Pfarreiforum dem Bischof gegenüber zwar loyal, aber hat durchaus eine kritische Funktion. Wir dürfen und sollen ganz klar kritisch berichten. Ein Beispiel ist die Bildung der Seelsorgeeinheiten, die das Pfarreiforum journalistisch begleitet hat. Bischof Markus Büchel wie zuvor Bischof Ivo Fürer haben die kritische journalistische Ausrichtung des Pfarreiforums immer unterstützt. Das ist nicht selbstverständlich.

Erhalten Sie Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern?

Gabi Corvi: Ja, wobei die Leserinnen und Leser des Pfarreiforums verschiedene religiöse Hintergründe und Einstellungen haben. Es ist nicht immer einfach, allen gerecht zu werden. Umso schöner sind die vielen positiven Rückmeldungen auf die Artikel im Pfarreiforum, die ich in meiner Pfarrei erhalte. In der Kirchgemeinde Schänis-Maseltrangen legen wir auch einen freiwilligen Einzahlungsschein bei und es sind doch einige Leserinnen und Leser, die einzahlen. Das bestätigt, dass sich viele auf das Pfarreiforum mit seinem informativen Innenteil und dem Mantel mit verschiedenen Themen und Impulsen freuen und die Qualität des Pfarreiforums schätzen.

Was ist Ihre erste Erinnerung ans Pfarreiforum?

Gabi Corvi: Ich zügelte vor rund 18 Jahren vom Bistum Chur ins Bistum St. Gallen nach Schänis. Als ich zum ersten Mal das Pfarreiforum las, war ich äusserst positiv überrascht: Ich hatte ein richtiges Magazin in der Hand mit vielfältigen Themen. Für mich war das ein Aha-Erlebnis. Etwas Vergleichbares gab es an meinem früheren Wohnort nicht.

Stephan Sigg: Mir ging es ähnlich. Ich kann mich an meine Zeit als junger Erwachsener im Pfarreirat in Rheineck vor rund 20 Jahren erinnern. Das damalige lokale Pfarrblatt war dünn und schwarzweiss gedruckt. Als wir beschlossen, uns dem Pfarreiforum anzuschliessen, tat sich eine ganz andere Welt auf.

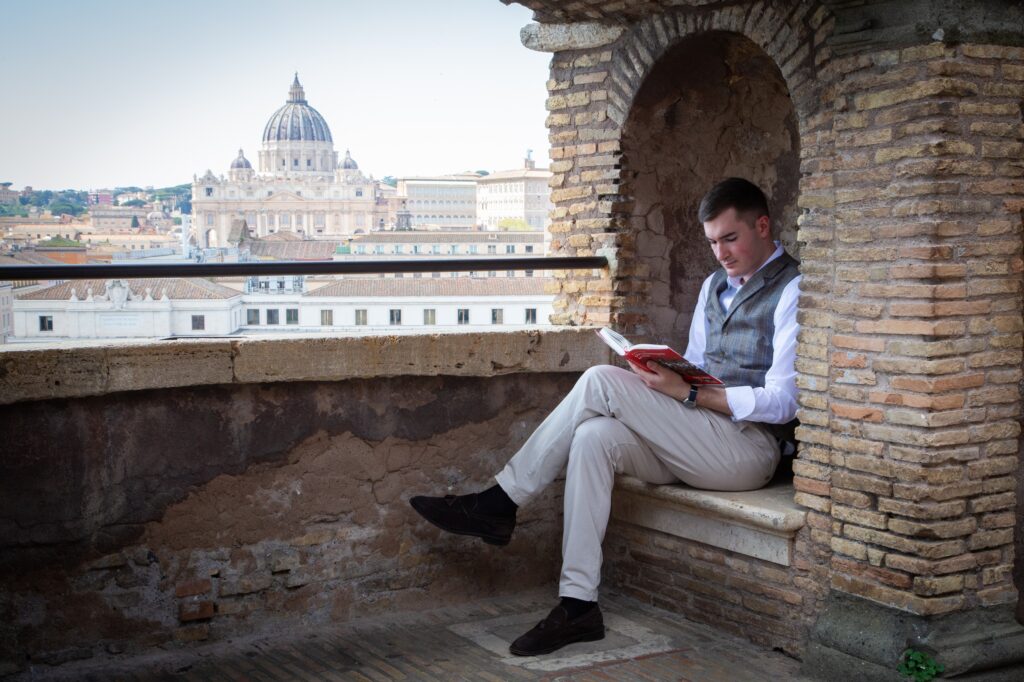

Das Motto des Jubiläums heisst «Kommunikation überraschend». Wie gelingt das?

Gabi Corvi: Das Pfarreiforum ist für mich so etwas wie der Resonanzkörper der vielen verschiedenen Menschen in unserem Bistum. Damit Kommunikation spannend ist, berührt und fesselt, muss sie differenziert und erfrischend zugleich sein und einen Dialog herstellen. Dialogstärke ist in der heutigen Gesellschaft das A und O. Wie das gelingt, dem gehen wir an unserem öffentlichen Jubiläumsanlass am 23. September in St. Gallen nach. Es gibt unter anderem Workshops und ein Input-Referat von Bettina Hein, Schweizer Unternehmerin und Jurorin der TV-Sendung «Die Höhle der Löwen».

Stephan Sigg: Überraschen kann auch das Positive generell. Als Kirche sollten wir wieder mehr Bewusstsein schaffen für die Frohe Botschaft. Trotz all dem Schweren auf der Welt müssen wir auch dem Guten Platz geben. In den Pfarreien gibt es etwa zahlreiche verschiedene Anlässe, an denen von Jung bis Alt und Menschen mit verschiedensten kulturellen Hintergründen etwas gestalten. Solche Good News haben es verdient, in den Fokus zu rücken.

Text: Nina Rudnicki

Bilder: Urs Bucher

Veröffentlichung: 22. Mai 2025