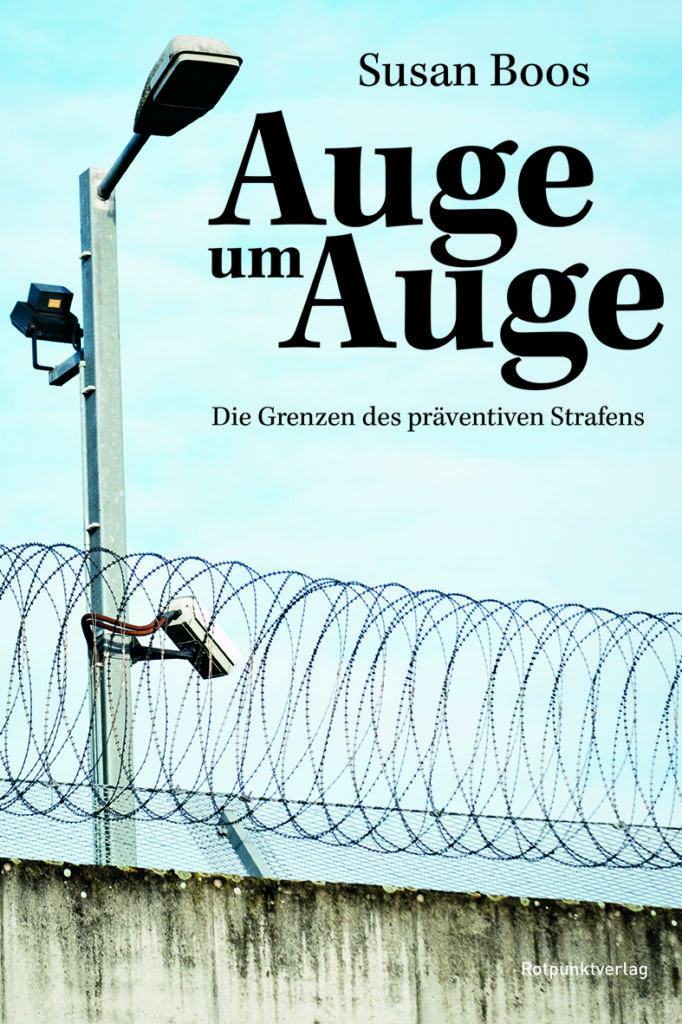

«Auge um Auge – Die Grenzen des präventiven Strafens» heisst das neue Buch von Susan Boos. Was mit Briefen adressiert an die St. Galler Journalistin begann, endet mit einer Reise durch die Strafsysteme verschiedener Länder. Wie hat das ihre Sicht verändert?

Susan Boos, Journalistin bei der Wochenzeitung WOZ in Zürich, taucht mit ihrem neusten Werk tief ein in das Schweizer Strafrecht mit dem besonderen Blick auf verwahrte Personen. «Viele der Verwahrten aus den Nullerjahren kommen nun in ein pflegebedürftiges Alter. Es braucht Orte und Institutionen für sie», gibt die 58-Jährige zu bedenken. Die Schweiz habe kein sehr gutes Modell. Und dabei spricht Boos nicht nur von den älter werdenden weggesperrten Personen, sondern auch von der Verwahrung im Allgemeinen. «Verwahrte Personen haben ihre eigentliche Strafe irgendwann einmal abgesessen. Danach ergibt es eigentlich keinen Sinn mehr, sie im normalen Strafvollzug zu lassen.»

Strafe als Wegbegleiterin

Bereits in jungen Jahren wurde Boos mit dem Strafgesetz konfrontiert. Nach einer ersten Station am Lehrerseminar in Rorschach stieg sie in den Journalismus ein. Daneben studierte die damals gut 20-Jährige auch kurze Zeit Jura. «Die Debatten zur Strafreform, die die 68er-Bewegung angestossen hatte, waren immer noch präsent.» Als Susan Boos mit gut 40 Jahren die Redaktionsleitung bei der WOZ übernahm, bekam sie etliche Briefe von verwahrten Personen aus dem Gefängnis. Es sollten nochmals ein paar Jahre ins Land ziehen, bis sie 2015 mit ihrer Reise – wie Susan Boos ihr Buchprojekt gerne selbst bezeichnet – startete. «Ich wollte mit Menschen sprechen, die in der Problematik drin sind», so Boos. Die Publizistin hat sich aus diesem Grund nicht nur mit Anwälten und Experten in Sachen Strafrecht getroffen, sondern auch Gespräche mit heute noch verwahrten Personen – oder auch solchen, die es mal waren – und deren Familien-angehörigen geführt. Entstanden ist eine eindrückliche Sammlung von verschiedenen Geschichten und Ansichten.

Besuch von Schulklassen

Ihre Reise führte Susan Boos auch ins Ausland. So besuchte sie unterschiedliche Orte und Stationen in den Niederlanden und Deutschland, um herauszufinden, wie dort mit verwahrten Personen umgegangen wird. Die Unterschiede könnten nicht grösser sein. Während es in Deutschland eigene Abteilungen für Verwahrte gibt, setzt Holland auf eine Art «eigenes Dorf». «Die Insassen heissen dort Bewohner und können ihr Leben selbstbestimmter gestalten», erzählt Boos. Teilweise kommen sogar Schulklassen zu Besuch. «Das ist ein völlig anderer Umgang mit Leuten, die nur noch weggesperrt sind, weil sie als gefährlich gelten und die Öffentlichkeit vor ihnen geschützt werden soll – und nicht, weil sie ihre Strafe zu verbüssen haben.» Im Vergleich: In der Schweiz bleiben verwahrte Personen je nachdem ein ganzes Leben im Strafvollzug. Das heisst so viel wie, es wird ihnen gesagt, wann sie aufstehen und zu Bett gehen sollen, wie viele Telefonate sie am Tag führen dürfen, wen sie als Besuch wöchentlich empfangen dürfen und wann es was zu essen gibt.

Es braucht eine Perspektive

Mit ihrem Buch möchte die amtierende Präsidentin des Schweizer Presserates weder die Gefängnisse noch die Strafen abschaffen. «Die Strafe braucht es für den gesellschaftlichen Frieden.» Aber dass Männer und Frauen im Gefängnis zu besseren Menschen werden, glaubt Susan Boos schon lange nicht mehr. «Vor allem für junge Personen – von 15 bis 25 Jahren – ist es enorm schwer, sich im Gefängnis zu sozialisieren.» Diese möchten alle irgendwann eine Familie, ein Haus und ein Auto. Sie haben somit eine Perspektive, eine Art Antriebskraft. Und diese braucht es aus Sicht der Autorin. «Präventive Strafen dürfen nicht sein.»

Text: Nina FrauenfelderBild: zVg.