«Beide mussten noch wachsen»

An einem goldenen Herbsttag auf die Alp Sellamatt: Die Lukas-Kapelle hat nicht nur architektonisch eine besondere Ausstrahlung, auch deren Namensgebung ist nicht alltäglich. Für die Familie Lötscher, Gastgeberin auf der Sellamatt, ist die Bergkapelle von grosser, emotionaler Bedeutung.

Der Bau dieser Kapelle war ein lang ersehnter Wunsch unserer Familie», sagt Magdalena Lötscher (50). Ihre Eltern Hanni und Valentin Lötscher führten den Berggasthof Sellamatt in zweiter Generation und wollten aus Dankbarkeit, für das, was sie erreicht haben, eine Kapelle erbauen lassen. «Es war allerdings ein langer Weg, bis alle einverstanden waren mit dem Bauvorhaben», erinnert sich Magdalena. «Ich war gerade mit unserem ältesten Sohn schwanger, als die Bauarbeiten im Jahr 2002 starten konnten. Als es zu einer Frühgeburt kam, hatten die Grosseltern die Idee, die Kapelle nach dem Namen ihres ersten Enkels zu benennen.» Es sei wie ein zufälliges Zeichen gewesen, «beide mussten noch wachsen, Lukas und die Kapelle».

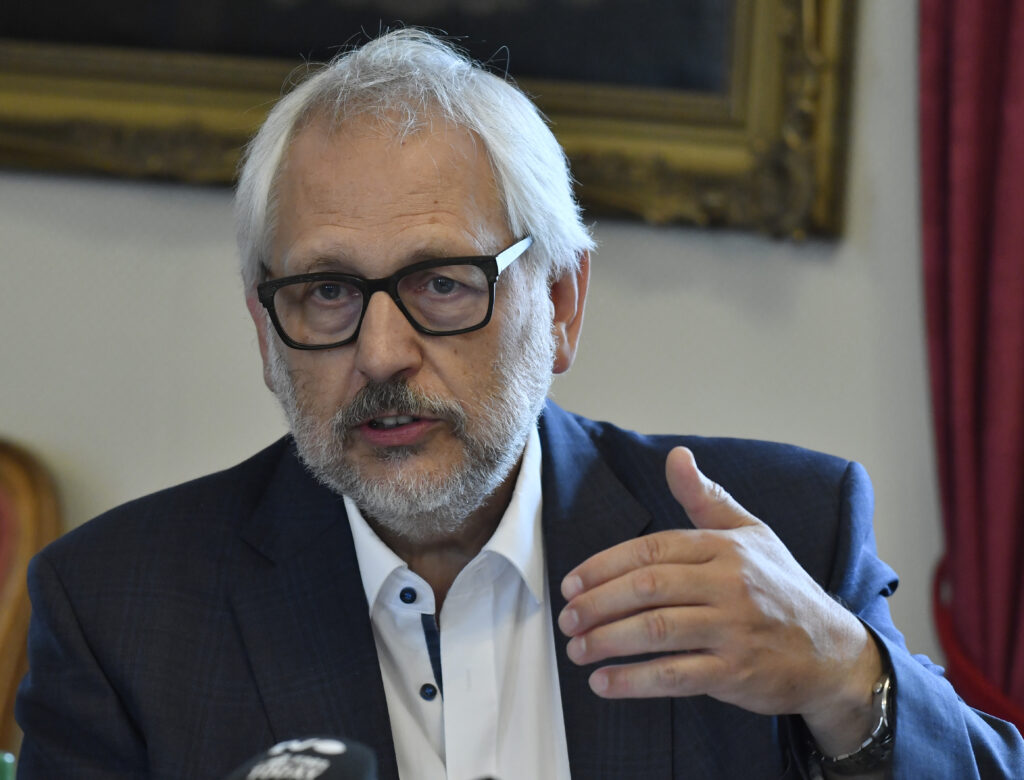

Stolzer Namensgeber

Und beides verlief wie erhofft: Lukas wurde kräftiger und das Bauprojekt konnte im darauffolgenden Jahr erfolgreich abgeschlossen werden. Zur Krönung heirateten die Eltern Magdalena Lötscher und Franz Niederberger in eben dieser neu erbauten Kapelle. Lukas Niederberger ist mittlerweile 21 Jahre alt, ausgebildeter Schreiner und aktuell in seiner Zweitausbildung zum Zimmermann. Was bedeutet es für ihn persönlich, dass die Kapelle nach ihm benannt ist? «Es ist mir eine Ehre und erfüllt mich schon ein wenig mit Stolz», antwortet er. Denn schliesslich habe nicht jeder eine Kapelle, die ihm gewidmet sei. Er und seine Familie besuchen jedes Jahr den Weihnachtsgottesdienst hier in der Kapelle. «Seit ich grösser bin, darf ich manchmal auch die Lesung lesen.» Beim Alpgottesdienst im Juli komme er auch immer auf die Sellamatt und als sein Gotti vor dreizehn Jahren hier oben heiratete, durfte er die Ringe übergeben: «Das war sehr emotional für mich.» Generell bedeutet ihm dieser Ort und die Umgebung sehr viel: «Die Aussicht an diesem Pätzli ist einfach einmalig. Im Norden der ganze Alpstein und im Süden die Churfirsten.»

«Es ist mir eine Ehre und erfüllt mich schon ein wenig mit Stolz.»

Markant und begehrt

Die mit markanten Natursteinen gebaute Bergkapelle ähnelt einem Tessiner Grotto. Der quadratische Baukörper und der freistehende Turm stehen an ausgezeichneter Lage auf einem Vorsprung an der Lichtung beim Gasthaus Sellamatt auf 1400 m ü. M. Der grosszügige Fensterkranz lässt die bezaubernde Natur durchblicken und der Innenraum ist mit behaglichem Holz ausgekleidet. Gebaut wurde die Bergkapelle von der Architekturgemeinschaft Güttinger und Buschor aus Wattwil. Das Berggasthaus Sellamatt verwaltet und pflegt die Kapelle. Die Nachfrage für Hochzeiten, Taufen und immer mehr auch für Abdankungsfeiern ist gross. Letztere bieten sich insbesondere an, weil es neben der Kapelle einen unkonventionellen Friedhof für Naturbestattungen gibt. Die Asche der Verstorbenen wird in die Erde unter einen Felsstein gestreut. «Auch für Chorproben ist die Kapelle sehr gefragt, weil die Akustik ideal ist», ergänzt Franz, der selbst im lokalen «Churfirstenchörli» mitsingt.

«Erinnerungsbänkli»

Seit diesem Sommer hat dieser Ort für die Familie Lötscher noch eine zusätzliche Bedeutung erhalten. Die Grossmutter von Lukas ist im Frühjahr verstorben und im August hat die Familie in der Kapelle ihren Abschied gefeiert und eine Gedenkstätte für sie errichtet. Auf der Anhöhe vor der Kapelle umrahmen zwei «Erinnerungsbänkli» diesen einzigartigen Platz mit einem Ahornbaum und einem Brunnen. Tochter und Schwiegersohn der Verstorbenen sind sich einig: «Es wäre ihr vergönnt gewesen, noch ein bisschen länger den Ruhestand geniessen zu können. Sie war stets hier oben und hat jeden Tag im Betrieb gearbeitet.»

Besinnlicher Ort

Ihr Ableben erinnert Magdalena und Franz auch daran, das eigene Leben bewusst zu geniessen und auch mal innezuhalten. Magdalena sagt: «Ich gehe gerne in die Kapelle, um meinen Gedanken nachzugehen oder zu beten. Ich mag die Stille hier.» Für Franz ist die Kapelle ein Kraftort, wo er Energie auftanken kann und Distanz zum Alltagsstrudel findet: «Ich stelle mir manchmal vor, wie mein Leben und mein Umfeld in zwanzig Jahren wohl aussehen werden. Wenn man über weite Zeitspannen voraus- und zurückschaut, werden die aktuellen Sorgen oft kleiner.»

Alp Sellamatt

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln führt mit der Bahn von Wil nach Nesslau. Ab Nesslau fährt das Postauto nach Alt St. Johann. Die Alp Sellamatt erreicht man ganzjährig mit der Bergbahn. Die Kombi-Bahn mit offenen Vierersesseln und geschlossenen Gondeln führt von Alt St. Johann in sechs Minuten auf die Sellamatt (1400 m ü. M.). Während des Sommerbetriebes ist die gebührenpflichtige Alpstrasse bis zur Alp Sellamatt gut fahrbar. Die Bergstation befindet sich unmittelbar neben dem rollstuhlgängigen Berghotel Sellamatt.

Wanderempfehlung

Ausgangspunkt für diese moderate Wanderung ist der kostenlose Parkplatz bei der Talstation der Sallamatt-Bahn in Alt St. Johann. Von hier aus geht es in 25 Gehminuten nach Unterwasser. Dann führt ein stündiger Anstieg hinauf zum Schwendisee im Naturschutzgebiet. Das Ufer des Schwendisees ist von Schilf gesäumt und bietet an beiden Enden Grillmöglichkeiten. Weiter geht es über Hinterseen entlang des Klangweges via Iltios zur Alp Sellamatt (1 h). Der Abstieg zurück nach Alt St. Johann ist mit der Sellamatt-Bahn oder über die Wanderroute Chueweid-Pfruendwald (1 h) möglich.

Highlights

Schwendisee, Klangweg, Bergpanorama auf der Sellamatt mit Blick auf Alpstein mit Säntis und Churfirsten.

Höhendifferenz

500 Höhenmeter

Reine Wanderzeit

3,5 Stunden inklusive Abstieg nach Alt St. Johann

Text: Katja Hongler

Bilder: Ana Kontoulis

Veröffentlicht: 25.9.2023