Was einen Ort zur Heimat macht

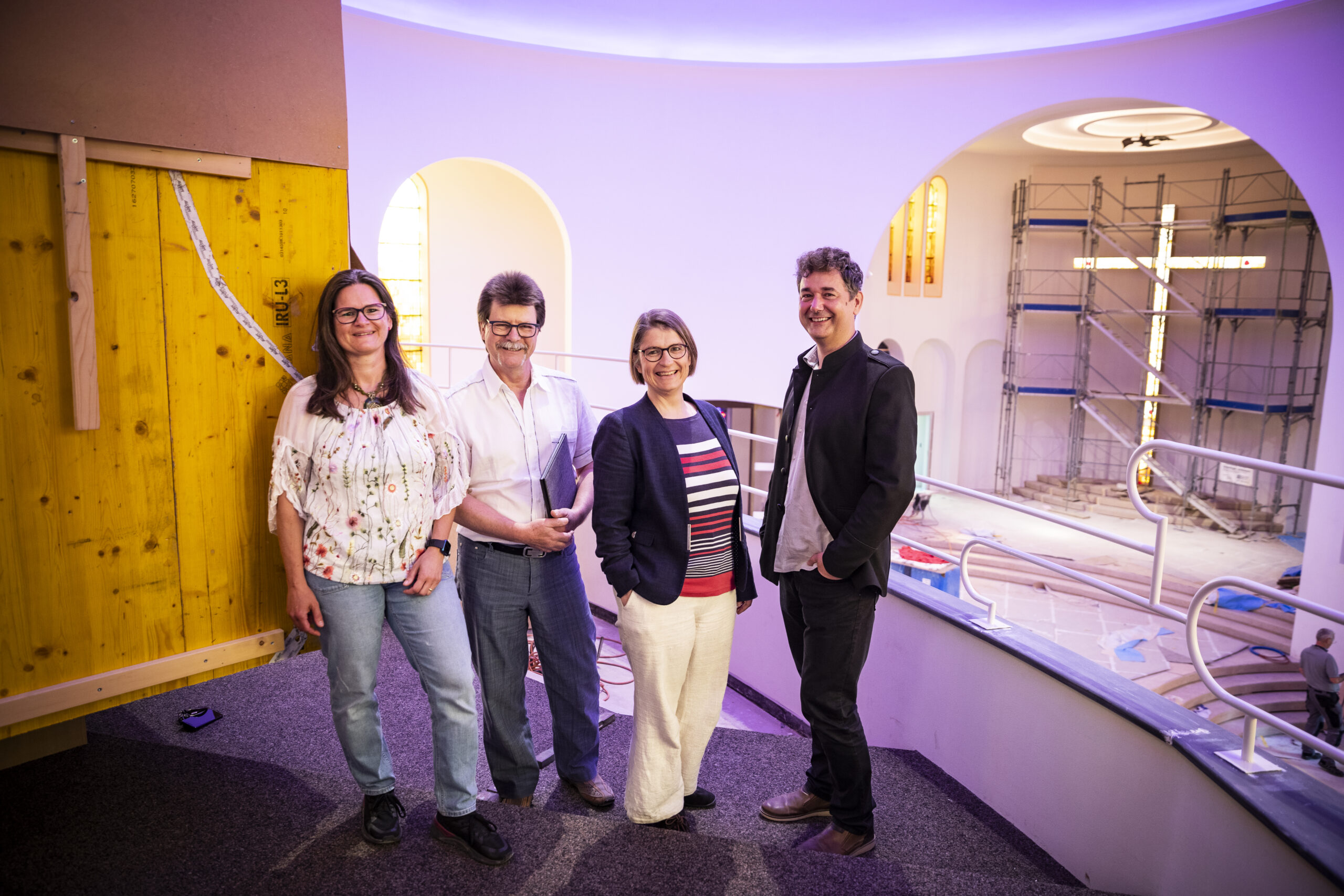

Die Familie, Erinnerungen und die Gemeinschaft: Anlässlich des 1. August hat das Pfarreiforum am Sommerfest des Pfarreirates Rorschach bei einigen Mitgliedern nachgefragt, was diesen Tag ausmacht. Was braucht es, damit man an einem Ort heimisch wird?

Italien, Portugal, Kroatien, Indien und die Schweiz: All diese Nationen sind im Pfarreirat Rorschach vertreten. Wie kam es dazu, dass Sie sich auf diese Weise für die Gesellschaft engagieren?

Sarah Soosaipillai (49): Mein Grund ist meine Verbindung zu meiner Religion. Ich stamme aus Indien, bin aber katholisch. Damit bin ich Teil einer Minderheit. Nur rund zwei Prozent der Inderinnen und Inder gehören in Indien dem Christentum an. Dafür ist die katholische Gemeinschaft dort stark miteinander verbunden. An den Gottesdiensten sind die Kirchen immer voll. Als ich in die Schweiz kam, war für mich darum klar, dass ich mich auch hier gerne einbringen wollte. Zuerst engagierte ich mich am Tag der Völker, an dem in der Pfarrei Rorschach Menschen aus verschiedensten Ländern gemeinsam Gottesdienst feiern und anschliessend zusammen essen. 2015 wurde ich angefragt, ob ich mich im Pfarreirat einbringen wolle. Ich hatte zuerst Zweifel, ob meine Deutschkenntnisse ausreichen würden. Aber ich habe es dann einfach gewagt.

Armella Häne (75): Ich war acht Jahre lang als Kirchenverwaltungsrätin tätig. Weil mir die Pfarrei sehr viel bedeutet, ich mich gerne engagiere, mich einbringe und mitgestalte, liess ich mich anschliessend gerne in den Pfarreirat wählen.

Max Huwyler (57): Mir erging es wie euch beiden. Ich wurde vor drei Jahren vom Pastoralteam angesprochen, ob ich nicht in den Pfarreirat wolle. Nach kurzer Bedenkzeit sagte ich zu. Meine Motivation für dieses Engagement ist, dass man die Gelegenheit ergreifen sollte, wenn man die Chance bekommt, etwas mitzugestalten. Immer nur zu kritisieren wäre zu einfach, ausserdem bewegt man damit nichts.

Carlos Simão (58): Ich kann mich anschliessen. Auch ich engagierte mich am Tag der Völker als Vertretung der Portugiesinnen und Portugiesen. Beim Apéro nach dem Gottesdienst sprach mich der damalige Präsident des Pfarreirates an. Er meinte, da es so viele Portugiesinnen und Portugiesen in Rorschach gibt, brauche es auch jemanden, der sie vertrete. Das ist meine Motivation. Ich bin seit 2018 im Pfarreirat.

Was braucht es, damit ein Ort zur Heimat wird?

Carlos Simão: Heute ist Rorschacherberg meine Heimat. Ich lebe seit 42 Jahren in der Schweiz. Mit 17 Jahren kam ich als Saisonnier hierher, zuerst nach Goldach. Es sind die vielen Jahre, die dazu geführt haben, dass ich mittlerweile mehr Schweizer als Portugiese bin. Mein Leben findet hier statt. Einmal im Jahr gehe ich zurück nach Portugal. Das sind meine drei Wochen Ferien, die ich mir gönne.

Sarah Soosaipillai: Auch ich lebe schon seit 20 Jahren hier. Aber noch immer fühlt sich Indien wie meine Heimat an. Langsam muss ich wohl aber akzeptieren, dass sich mein Leben für immer hier abspielen wird. Meine Kinder sind hier verwurzelt und werden wohl nicht nach Indien zurückkehren. Sie sind 18 und 20 Jahre alt. Sollte ich eines Tages Enkelkinder haben, so möchte ich in deren Nähe sein. Aus meiner Familie in Indien bin ich die einzige, die hier lebt. Ich folgte damals meinem Mann von Sri Lanka in die Schweiz, der wegen des Bürgerkriegs geflüchtet war. Da meine gesamte Verwandtschaft in Indien lebt, ist mein Herz immer dort.

Max Huwyler: Ich habe im Duden nachgeschlagen: Heimat ist per Definition jener Landesteil, in dem man geboren ist oder in dem man sich zuhause fühlt. Es braucht also eine enge Gefühlsverbundenheit, um sich irgendwo heimisch zu fühlen. Ich bin stolz, Schweizer zu sein und dankbar, in einem sicheren Land zu leben. Das ist nicht selbstverständlich. Am Bodensee lebe ich seit 1989 und in Rorschach seit 2000. In meiner Kindheit zog ich mit meiner Familie in die Ostschweiz. Zuerst für ein Jahr nach Ebnat-Kappel und danach nach St. Gallen.

Armella Häne: Vielleicht war es Zufall oder eher eine gute Fügung, dass ich nach Rorschach kam. Mein Mann war damals als Pastoralassistent im Seelsorgeteam tätig. Rorschach ist mir in den vielen Jahren wirklich ans Herz gewachsen und zur Heimat geworden: Durch seine wunderbare Lage am See, durch die vielen Menschen, mit denen ich verbunden bin, durch eine Reihe von Aufgaben, die ich in Gesellschaft und Kirche wahrnehmen durfte und immer noch wahrnehme.

Feiern Sie diese Verbundenheit beispielsweise am 1. August?

Carlos Simão: Den 1. August habe ich nur als Saisonnier in meinen ersten Jahren hier miterlebt. Seither bin ich immer zu dieser Zeit in Portugal in den Ferien.

Sarah Soosaipillai: Wir sind ebenfalls nicht immer hier am 1. August. Jedes vierte Jahr reisen wir im Sommer nach Indien. Als meine Kinder klein waren, haben wir uns jeweils das Feuerwerk am Bodensee angeschaut. In Indien ist der wichtigste Tag der 15. August. Da feiern wir unsere Unabhängigkeit von Grossbritannien. Vergleichen kann man die beiden Feiertage aber nicht direkt. Anders als Indien stand die Schweiz nie unter einer fremden Herrschaft.

Carlos Simão: In Portugal ist am 10. Juni Nationalfeiertag. Die Festlichkeiten halten sich da aber in Grenzen. Viel mehr gefeiert wird am Fest des Heiligen Johannes am 24. Juni. Da gibt es überall Feuerwerk und Musik und das Fest erinnert mich sehr an den 1. August hier.

Sarah Soosaipillai: Interessant, dass du das sagst. Am Unabhängigkeitstag in Indien tragen alle die Flagge auf ihrer Kleidung, vor allem die Schülerinnen und Schüler. An diesem Tag zeigen wir, wie stolz wir auf unsere Nationalität sind. Dieser Patriotismus wird ab Kindheit gefördert. Es gibt etwa Paraden und Märsche an den Schulen. Ich würde sagen, der 1. August steht für ungezwungenes Feiern und beisammen sein, der Unabhängigkeitstag in Indien für den Patriotismus.

Armella Häne: Der Nationalfeiertag weckt in mir vor allem ein Gefühl der Dankbarkeit, dass ich in einem Land leben darf, das mir so viele Möglichkeiten bietet, mein Leben frei, selbstbestimmt und sinnvoll zu gestalten. Aus dieser Dankbarkeit wächst für mich auch die Verpflichtung, unserem Land Sorge zu tragen, damit auch die nächsten Generationen diese Möglichkeiten weiter zur Verfügung haben.

Max Huwyler: Mich zieht es meist an die Bundesfeier auf der Arionwiese. Die Feier dort steht für mich für Kommunikation, zwischenmenschliche Beziehung und das Zusammensein mit Familie, Freunden und Bekannten. Feuerwerk und Dekoration gehören natürlich auch dazu. Meine beiden Balkone sind an diesem speziellen Geburtstagsfest mit Schweizerfähnli geschmückt – meist bleiben diese bis zu meinem eigenen Geburtstag am 5. August hängen.

Armella Häne: Max, mit den Fahnen auf deinen Balkonen, die bis zu deinem Geburtstag dort bleiben, drückst du deine Identifikation aus und zeigst, wofür dein Herz steht?

Max Huwyler: Ja, auf unsere Heimat bin ich stolz. Ich war zwar nicht dabei, als die Schweizer Eidgenossenschaft 1291 auf der Rütli-Wiese gegründet wurde. Aber ich fühle mich mit diesem Moment verbunden.

Im Pfarreirat Rorschach kommen verschiedenste kulturelle Hintergründe zusammen. Wie bereichert das dessen Arbeit?

Max Huwyler: Für mich ist das gar nicht besonders bemerkenswert. Mit Menschen unterschiedlicher Nationen zusammenzuarbeiten sollte längst Alltag sein. Im Pfarreirat wirken Personen von verschiedenen Teilen der Erde mit. Alle bringen ihre Themen ein, etwa aus der Missione Cattolica Italiana oder der Mission der Portugiesinnen und Portugiesen. Diese Vielfalt zeichnet unsere Arbeit aus.

Armella Häne: Ich liebe den «Tag der Völker», den wir jeweils im November mit einem stimmungsvollen Gottesdienst und einem anschliessenden Fest feiern. An diesem Tag wird für mich besonders sichtbar und erlebbar, welchen Reichtum die kulturelle Vielfalt in unserer Pfarrei und Stadt darstellt. Mir sind die Möglichkeiten und Chancen dieser Vielfalt immer näher gewesen als die Probleme und Herausforderungen, die damit natürlich auch verbunden sind.

Sarah Soosaipillai: Ich möchte ergänzen, dass ich mich hier akzeptiert fühle und viel Offenheit spüre. Ich bin dankbar, in Rorschach und im Pfarreirat zu sein und auf diese Weise das Pfarreileben mitgestalten zu können.

Carlos Simão: Mir geht es genauso, ich habe immer das Gefühl, dass unsere Meinung gewünscht oder gefragt ist. Seitens der Portugiesen gibt es in Rorschach die Fatima-Prozession, zu der alle eingeladen sind. Mitwirken, einbeziehen, sich auf neue Sachen einlassen: Das zeichnet Rorschach und speziell auch die Arbeit im Pfarreirat aus.

Text: Nina Rudnicki

Bilder: Benjamin Manser

Veröffentlichung: 25. Juli 2022